Les parasites qui affectent les chiens sont très nombreux. Les puces, les tiques et les ténias sont parmi les plus fréquemment rencontrés dans l’espèce canine mais il en existe beaucoup d’autres !

Tous ces parasites ont un impact plus ou moins important sur la santé de nos compagnons et certains peuvent également atteindre l’Homme et être responsables de ce qu’on appelle une zoonose.

Soyez donc vigilants ! Nous allons, dans cet article, vous présenter un large panel de parasites chez le chien : comment reconnaître les symptômes qu’ils entraînent et comment s’en débarrasser.

Les parasites externes du chien, ceux que l’on retrouve sur la peau

Les puces et les tiques sont les parasites externes les plus connus des propriétaires de chien. Ils sont, certes, les plus fréquents mais sont loin d’être les seuls parasites pouvant coloniser la peau et le pelage de nos animaux de compagnie. Voici un tour d’horizon des parasites cutanés les plus souvent mis en évidence en consultation vétérinaire chez le chien.

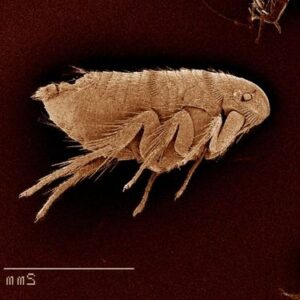

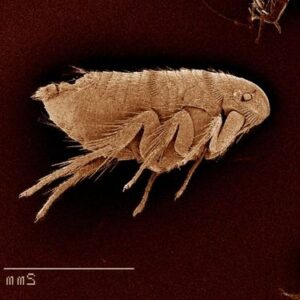

Les puces, les parasites du chien les plus fréquents

Les puces sont les parasites externes les plus fréquents chez le chien. Ce sont des insectes bruns, hématophages, c’est-à-dire qui se nourrissent de sang. D’une taille de 1,5 à 6 mm, elles sont dotées de longues pattes qui leur permettent de faire des bonds de 30 centimètres de hauteur. Une puce est en mesure d’absorber un volume de sang 15 fois supérieur à son propre poids.

La présence de puces sur la peau du chien est appelée “pulicose” et entraîne des démangeaisons plus ou moins gênantes pour l’animal. Chez certains individus, les morsures de puces provoquent une réaction allergique importante avec un prurit violent et des lésions cutanées. Cette affection est appelée Dermatite Allergique aux Piqûres de Puce (DAPP).

Plusieurs signes peuvent vous alerter de la présence de puces sur votre chien :

- si celui-ci se gratte souvent ;

- si vous détectez directement la présence du parasite sur ses poils ;

- ou si des « crottes » de puces, en virgule noire, sont visibles dans son pelage.

Pour éviter les problèmes de puces, la meilleure solution est de loin la prévention avec l’utilisation de produits insecticides (et non pas insectifuges) tout au long de l’année chez le chien. Si les puces sont déjà installées dans le pelage de votre animal, il convient d’utiliser les mêmes produits sur le plus long terme. Pour cela, il existe plusieurs solutions avec des traitements sous forme de pipettes spot-on à appliquer sur la peau de votre animal, des colliers ou des comprimés à lui faire avaler. Certains de ces traitements ne sont disponibles que sur ordonnance vétérinaire.

Quand l’infestation est massive, il est nécessaire de procéder à un assainissement de l’environnement du chien (= lieu d’habitation, voiture) avec grand ménage (aspirateur, nettoyeur vapeur) mais aussi utilisation de produit insecticide pour l’environnement sous forme de fogger ou de spray.

Les tiques

Les tiques sont des ectoparasites (= parasites externes) appartenant à la famille des acariens. Leur taille varie entre 3 et 6 mm (quand elles ne sont pas gorgées de sang), ce qui en fait les plus grandes espèces de l’ordre des acariens. Les tiques vivent généralement dans les hautes herbes et dans les bois, mais on peut les rencontrer également dans les espaces verts urbains et dans les jardins. Les espèces de tiques fréquemment rencontrées chez le chien sont Ixodes ricinus , Dermacentor reticulatus et Rhiphicephalus sanguineus .

Chez le chien, il est facile de repérer une tique adulte. Elle se place le plus souvent autour de la tête, des oreilles et du cou. Ayant la taille d’une tête d’épingle, une jeune tique est plus difficile à détecter.

Le brossage quotidien permet de détecter au plus vite la présence de tiques chez le chien et de les retirer rapidement.

Les tiques provoquent, par leur morsure, de petites plaies cutanées qui peuvent gêner votre animal. En cas d’infestation importante, les animaux peuvent de surcroît être anémiés en raison de la quantité de sang importante prélevée par les tiques pendant leur repas.

Certaines tiques peuvent aussi transmettre des maladies comme la piroplasmose, l’Ehrlichiose ou la maladie de Lyme. La transmission de ces germes n’est efficace que si la tique reste accrochée pendant au minimum 48-72h (elle est possible en théorie dès la 17ième heure, puis elle devient de plus en plus importante vers 48ième heure avant d’être maximale à la 72ième heure). La prévention est donc indispensable, ces maladies étant souvent graves et parfois mortelles chez le chien.

Il est donc important, chez le chien, d’utiliser des produits acaricides, et non des produits insectifuges, qui vont empêcher les tiques de mordre l’animal et les tuer rapidement. Ces produits doivent être utilisés en prévention toute l’année, surtout du printemps à l’automne correspondant au pic d’activité maximale des tiques, mais ne doivent pas vous exempter de vérifier le pelage de votre animal après chaque balade.

Pour retirer une tique, il convient d’utiliser un tire-tique, petit instrument spécial en vente dans le commerce. Ne retirez jamais la tique directement avec vos doigts car en faisant cela, vous risquez fortement de n’arracher que l’abdomen et de laisser la tête de la tique dans la peau du chien, favorisant la libération des germes qu’elle contient et augmentant ainsi la possibilité de transmission de maladies comme celle de Lyme, la piroplasmose et autres.

Les poux

Les poux sont des insectes phtiraptères visibles à l’œil nu et aplatis dorso-ventralement, contrairement aux puces. Ils sont divisés en deux types :

- Les poux broyeurs qui mangent des débris de peau et de poils ;

- Les poux piqueurs qui sont hématophages, c’est-à-dire qui piquent et se nourrissent de sang.

Les poux sont très spécifiques d’espèce, c’est-à-dire que les poux du chien (Trichodectes canis et Linognathus setosus ) contaminent uniquement les chiens et aucune autre espèce (sauf cas rarissime). Inversement, les poux du chat ne parasitent que les chats et les poux de l’Homme ne parasitent que l’Homme. Si votre animal présente des poux, vous ne risquez donc rien et inversement !

Ce parasite, peu fréquent, est principalement mis en évidence chez les chiens errants ou les animaux vraiment mal entretenus. Tous les stades du pou vivent sur le chien (adultes, lentes, larves) et meurent dans l’environnement.

En grande quantité, les poux entraînent l’apparition de démangeaisons (= prurit) assez importantes et de pellicules (= squames) sur l’ensemble du pelage. Dans les cas extrêmes, les lésions entraînées par le grattage peuvent se surinfecter et les chiens peuvent également être anémiés si ce sont des poux piqueurs qui font régulièrement des repas avec le sang de l’animal.

Le traitement repose sur l’utilisation de molécules insecticides (fipronil, sélamectine, pyréthrinoïdes …), à renouveler tous les mois, jusqu’à disparition complète des parasites car les produits n’agissent pas sur les lentes. Il est fondamental de bien traiter tous les chiens de la famille pour se débarrasser des poux.

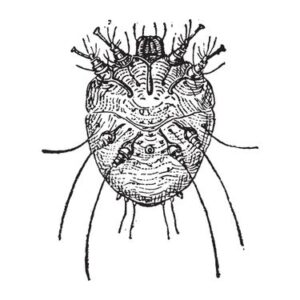

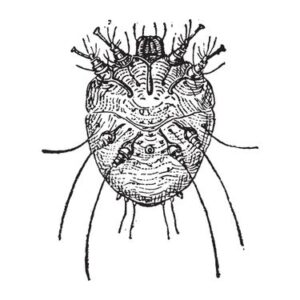

Les gales

Quand on parle de gale chez le chien, on parle généralement de la gale sarcoptique, mais il existe aussi une autre forme de gale : la gale otodectique. La gale sarcoptique est due à un acarien appelé Sarcoptes scabiei qui vit exclusivement sur l’animal et se multiplie à la surface de la peau ainsi que dans la couche cornée de l’épiderme. Ce parasite est microscopique et ne peut être mis en évidence qu’après réalisation d’un raclage cutané assez profond et observation au microscope par le vétérinaire.

Ce parasite est très contagieux entre les chiens mais reste assez spécifique. La contamination de l’Homme et du chat est fréquente. Cependant, le parasite ne peut effectuer son cycle de vie complet et meurt rapidement si on traite efficacement les chiens. Les lésions sur les autres espèces disparaissent alors tout aussi rapidement.

La gale sarcoptique entraîne, dans la majorité des cas, un prurit violent et permanent, ce qui perturbe fortement l’animal. A force de se gratter, le chien va perdre ses poils (on parle d’alopécie) et présenter des lésions croûteuses, principalement sur la tête, les oreilles et les pattes. La peau, au niveau des lésions, est extrêmement inflammée.

La gale otodectique, aussi appelée otacariose ou gale d’oreille, provoque des lésions au niveau du conduit auditif externe. Encore une fois, les démangeaisons sont le premier signe d’appel. Dans un second temps, on observe l’apparition d’un cérumen noirâtre, épais et sec dans les oreilles.

Le traitement est principalement réalisé sous forme de pipettes en spot-on ou de comprimés à administrer toutes les 2-4 semaines, jusqu’à rémission. Toutes les molécules ne sont pas efficaces contre la gale : les produits à utiliser sont disponibles uniquement sur ordonnance de votre vétérinaire. Il faudra donc avoir pris rendez-vous avec celui-ci pour établir le diagnostic avec certitude et obtenir une prescription. Des traitements complémentaires seront parfois nécessaires pour les problèmes de peau secondaires : antibiotiques, shampoings ….

Les aoûtats

Les aoûtats, aussi appelés “vendeurs” ou “rougets”, sont des acariens rencontrés pendant la période estivale, surtout en août et en septembre, d’où leur nom. Le véritable nom de cet acarien est Trombicula autumnalis . C’est la larve qui va s’accrocher sur l’animal pour faire un repas de sang. Une fois gorgé, le parasite mesure presque 1 mm et présente une couleur très caractéristique orangée. Les aoûtats sont fréquemment retrouvés sur les zones où la peau est très fine comme les oreilles, les paupières, le museau, les espaces interdigités …

Ce parasite entraîne des démangeaisons assez violentes chez le chien, même après disparition du parasite, par la diffusion de phénomènes d’allergies (= hypersensibilité).

Il n’existe pas de traitement miracle contre la trombiculose chez le chien. Certains acarides ont un effet sur le parasite, mais l’effet est souvent limité et il faut renouveler les applications régulièrement. Il est parfois nécessaire que le chien reçoive un traitement pour limiter les démangeaisons, par voie orale ou en réalisant des soins locaux.

Le demodex

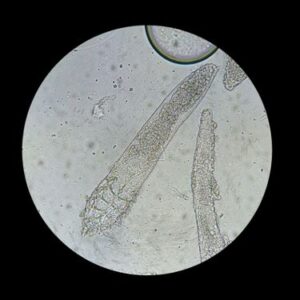

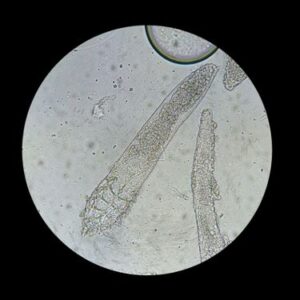

La démodécie est une maladie parasitaire assez fréquente chez le jeune chien (moins de 2 ans) ou chez les chiens immunodéprimés. Elle est causée par un acarien : Demodex canis . Certaines races de chiens sont prédisposées comme le Shar-Peï, le Bouledogue Français, le Boxer … Ce parasite vit exclusivement sur le chien, notamment à l’intérieur des follicules pileux, car il se nourrit de sébum. Ce parasite a une forme très caractéristique qui le rend facilement identifiable au microscope.

Contrairement aux autres parasites de la peau, celui-ci n’est pas contagieux. Quasiment tous les chiens vivent avec quelques demodex, mais il y aura multiplication du parasite et développement de la maladie (= démodécie) seulement chez les individus les plus fragiles.

Chez les jeunes chiens, on observe principalement une forme sèche dite localisée de la démodécie, avec apparition de zones d’alopécie (c’est-à-dire sans poils) au niveau des yeux (aspect de « lunettes » assez caractéristique), du museau, parfois des pattes … Il existe également une forme sèche dite généralisée, avec perte de poils sur l’ensemble du corps. Cette maladie n’entraîne, en général, aucune démangeaison chez le chien. Dans certains cas, on peut observer des complications bactériennes sur la peau avec la présence de pustules. Le chien se gratte alors beaucoup et, en l’absence de prise en charge, un risque de septicémie est présent.

Pour mettre en évidence le parasite chez le chien, il faut réaliser un raclage cutané jusqu’à la rosée sanguine : c’est-à-dire que le vétérinaire va gratter la peau au niveau des lésions, avec une lame de scalpel, jusqu’à ce qu’une goutte de sang commence à perler sur la peau. Si le raclage n’est pas réalisé assez profondément, le parasite ne sera pas observé.

Certaines formes localisées de la démodécie se résolvent spontanément, mais on ne peut jamais savoir à l’avance l’évolution que va suivre le patient. Il est donc toujours nécessaire de traiter l’animal pour éviter des complications potentiellement graves. Les traitements antiparasitaires contre la démodécie sont tous soumis à prescription par le vétérinaire et ne peuvent donc pas être vendus sans ordonnance. Le traitement doit être poursuivi jusqu’à l’obtention de deux raclages cutanés négatifs à deux mois d’intervalle : ce protocole de traitement est long et fastidieux, mais il est indispensable de le respecter afin d’éviter les récidives !

Des soins locaux, à l‘aide de shampooings et de réhydratants cutanés, sont parfois nécessaires dans les formes étendues. En cas d’infection cutanée, votre vétérinaire prescrira également des antibiotiques.

Les cheyletielles

Chez le chien, la cheyletiollose est essentiellement causée par un acarien appelé Cheyletiella yasguri . Il mesure 0,5 mm de diamètre et est donc parfois visible à l’œil nu. On observe alors comme des pellicules qui de déplacent sur le dos de l’animal. Ce parasite vit en permanence sur l’animal (mais l’adulte peut survivre dans l’environnement) et est extrêmement contagieux entre chiens. Il ne peut, normalement, pas contaminer l’Homme.

La cheyletiollose est une maladie parasitaire très prurigineuse. Le chien se gratte donc beaucoup au niveau du dos et des flancs. On note l’apparition de squames ou pellicules blanches, au niveau de la ligne du dos, en quantité très importante. Du fait des démangeaisons, des pertes de poils, des croûtes … apparaissent secondairement.

Le vétérinaire met en évidence le parasite en réalisant un examen appelé “scotch-test” sur le chien et en observant son prélèvement au microscope.

De nombreux antiparasitaires sont efficaces contre ce parasite de la peau du chien, mais cela n’est en général pas inscrit sur l’emballage. Demandez conseil à votre vétérinaire. Il est indispensable de traiter tous les animaux présents dans le foyer pour éviter les récidives, même si, a priori, le parasite est spécifique de l’espèce canine.

Nos meilleurs produits pour chien

Les parasites internes du chien présents dans les intestins et les autres organes

Les vers ronds

On appelle vers ronds, ou nématodes, les parasites vermiformes qui vont se loger dans le tube digestif de nos chiens. Les vers ronds les plus fréquemment rencontrés sont les Ascaris mais on observe également des ankylostomes, des trichures, des oxyures … Les plus gros peuvent mesurer jusqu’à 15 cm dans les intestins de nos animaux domestiques.

Ces parasites ont des cycles de vie très différents. En cas de présence en grande quantité dans les intestins, ils peuvent entraîner des occlusions digestives partielles ou totales. Certains vont également affaiblir l’animal en effectuant des repas de sang, d’autres en spoliant une partie du contenu digestif et donc des nutriments initialement destinés à son organisme.

Les symptômes sont souvent plus marqués chez les jeunes individus en croissance et sont principalement digestifs : alternance entre vomissements et diarrhées, appétit variable, pica (= ingestion de matière non alimentaire comme de l’herbe, de la terre …), retard de croissance …

Certains de ces parasites peuvent être transmis à l’Homme. On parle alors de zoonoses. Ils sont particulièrement problématiques chez les enfants. Moins rigoureux au niveau de leur hygiène, les enfants peuvent se contaminer plus facilement que les adultes car ils portent tout à la bouche. De plus, ils sont plus fragiles que les adultes et donc moins aptes à combattre une infestation parasitaire.

Il est nécessaire de vermifuger régulièrement son chien avec un produit efficace contre les vers ronds :

- Une fois par mois jusqu’à 6 mois chez le chiot ;

- Au moins 4 fois par an chez l’adulte.

A part chez le très jeune chiot, il faut privilégier l’utilisation de molécules qui vont éliminer les vers, et non pas juste les repousser, afin d’éviter la contamination de l’environnement, notamment pour les autres animaux mais aussi pour les membres du foyer.

Les vers plats

On appelle vers plats, ou cestodes, les parasites de l’intestin grêle du chien qui sont vermiformes mais aplatis. On retrouve notamment fréquemment chez le chien les échinocoques, les taenias et Dipylidium caninum .

Dans près de 80% des cas, l’infestation par ce type de vers plats est asymptomatique chez le chien. Des démangeaisons autour de l’anus, de la diarrhée, un appétit variable dans le temps et des vomissements sont les principaux signes d’infestation chez le chien.

On peut parfois découvrir des « morceaux » blanchâtres de parasites dans les selles ou sur le pourtour de l’anus. Dans le cas de Dipilydium caninum , ces segments de vers éliminés ressemblent à des grains de riz. Le vétérinaire réalise facilement le diagnostic grâce à une analyse de selles.

Il est bon de savoir que les Dipilydium sont transmis par les puces ! Les chiens qui ont des puces se contaminent en les avalant. Prévenir une infestation de puces, c’est également prévenir une infestation de vers digestifs.

Comme dit précédemment, il est important de vermifuger son chien régulièrement pour éviter l’apparition de signes cliniques : une fois par mois jusqu’à 6 mois puis tous les 3 mois par la suite. Il est fortement recommandé d’utiliser des vermifuges efficaces contre les vers plats. Demandez conseil à votre vétérinaire pour acheter un vermifuge efficace à la fois contre les vers ronds et les vers plats.

Attention, certains de ces vers sont responsables de zoonoses parfois graves. Il est important, pour éviter d’être contaminé, de bien se laver les mains régulièrement, notamment avant de manger, et de bien laver les légumes et les fruits avant de les manger. /p>

Les protozooses

Le chien peut être contaminé au niveau digestif par des parasites microscopiques protozoaires comme les coccidies, Giardia duodenalis et Cryptosporidum parvum . Ces parasitoses sont principalement retrouvées chez le jeune et chez les chiens ayant séjourné en collectivité comme les chenils.

Ces parasites entraînent des diarrhées chroniques chez le chien avec, sur le long terme, un amaigrissement chronique. L’aspect de la diarrhée peut être variable en fonction du parasite incriminé.

Le traitement passe par l’utilisation d’antiparasitaires très spécifiques qui sont différents des vermifuges habituellement utilisés chez le chien de manière préventive. Ces traitements ne sont disponibles que sur ordonnance après consultation chez votre vétérinaire et ne devraient pas être utilisés dans d’autres circonstances. Ces maladies parasitaires sont souvent longues à traiter car les parasites sont très résistants dans l’environnement et le risque de récidive est fréquent. Il est donc important d’être très rigoureux sur le protocole de traitement préconisé par votre vétérinaire et de réaliser des consultations de contrôle.

La dirofilariose ou maladie des vers du cœur

La dirofilariose est une maladie parasitaire due à la présence d’un nématode filaire appelé Dirofilaria immitis dans le cœur et les artères pulmonaires du chien. Ce parasite peut être transmis à l’animal à l’occasion d’une piqûre de moustique porteur de la maladie. Il y a alors transmission de larves qui vont s’engager dans la circulation sanguine. C’est la forme adulte du parasite, pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de long, qui va se loger dans le cœur.

Ce parasite est principalement retrouvé au niveau du pourtour méditerranéen. Comme les symptômes n’apparaissent que plusieurs mois après la contamination, des chiens vivant ailleurs sur le territoire peuvent aussi être infecté s’ils ont été dans une zone à risque sans recevoir de protection contre les moustiques.

En fonction du nombre de vers présents dans le cœur et les gros vaisseaux sanguins, les symptômes seront plus ou moins importants :

- Fatigue à l’effort ;

- Anomalies des bruits cardiaques, essoufflement à l’effort et au repos, amaigrissement ;

- Insuffisance cardiaque droite avec fatigabilité, anémie, congestion et œdème pulmonaire, difficultés respiratoires, ascite, souffle cardiaque ….

Le diagnostic va reposer sur la réalisation de plusieurs examens complémentaires comme une radiographie des poumons, une échocardiographie et une prise de sang avec recherche de marqueurs de la présence des parasites (= sérologie).

Dans les formes avancées de la maladie, le pronostic est mauvais et le chien peut même décéder lors de la mise en place du traitement. Le traitement médical est assez lourd et nécessite de traiter contre toutes les formes du parasite (adultes et larves), par étapes, et en utilisant des molécules différentes.

La prise en charge optimale reste la prévention : on parle de prophylaxie. Il faut éviter, si possible, de promener son chien dans les zones où les moustiques sont très actifs (plan d’eau à la tombée de la nuit par exemple). On peut aussi utiliser des traitements antiparasitaires répulsifs contre les moustiques sous forment de colliers ou de pipettes spot on. Ces produits ne sont jamais efficaces à 100%, il faut donc être vigilant. Ces produits antiparasitaires peuvent être donnés pour tuer les larves présentes dans le sang avant l’apparition de la maladie. Pour connaître les protocoles à utiliser quand on vit en zone à risques ou pour préparer un séjour en vacances, demandez conseil à votre vétérinaire.

La leishmaniose

Le parasite responsable de la leishmaniose est un protozoaire flagellé appelé Leishmania infantum transmis par les phlébotomes. Cette maladie est une zoonose car elle peut être transmise à l’Homme par le phlébotome, tout en sachant que le chien constitue un réservoir de ce parasite ! En effet, les chiens contaminés qui possèdent des larves de parasites dans le sang peuvent contaminer de nouveaux phlébotomes en se faisant piquer et ces mêmes phlébotomes vont ensuite contaminer d’autres chiens ou personnes. Il est donc capital d’essayer de protéger au mieux nos animaux domestiques.

Les chiens atteints présentent en général un abattement et une perte d’appétit de plus en plus marquée avec amaigrissement. Les nœuds lymphatiques, ou ganglions, sont de taille augmentée. On va noter l’apparition de lésions au niveau de la peau et des muqueuses : squamosis, ulcères (notamment au niveau des saillies osseuses, des oreilles et de la cavité buccale), chancre d’inoculation, lésions au niveau de la truffe …. Les chiens développent très souvent de la fièvre et des atteintes oculaires qui ne se résolvent pas malgré les traitements classiques.

La leishmaniose est une maladie grave et mortelle chez le chien si aucune prise en charge n’est mise en œuvre. Le diagnostic passe par la réalisation de prises de sang (analyse sérologique, PCR).

Le traitement de la leishmaniose chez le chien est à vie ! Même sous traitement, les rechutes sont monnaie courante. Il est donc capital de réaliser un suivi régulier du chien atteint de la leishmaniose.

L’idéal reste de mettre en place un plan de prévention, particulièrement pour les chiens qui vivent dans les zones à risques. Il existe un vaccin contre la leishmaniose qui réduit significativement le risque d’apparition de la maladie. Il doit toujours être associé à l’utilisation d’insecticides de type “pyréthrinoïdes” pour éloigner et tuer les phlébotomes. En cas de voyage dans une région à risque, il sera indispensable de protéger son animal avec ce type de molécules sous forme de pipettes spot on ou de colliers.

Les autres parasites du chien

Il existe d’autres parasites chez le chien : Angiostrongylus vasorum , Oslerus osleri , Hepatozoon canis …

Nos meilleurs produits pour chien

Article mis à jour en 05/2022 par le Dr Pradel Tatiana