Nos félins sont des animaux très propres par nature. La preuve, ils passent le plus clair de leur temps à faire leur toilette. Mais ce besoin de propreté ne se limite pas à leur apparence. En effet, nos chats aiment faire leurs besoins dans un endroit propre d’où l’importance à accorder au nettoyage régulier de leurs litières. Le cas contraire, votre animal de compagnie pourrait se mettre à faire ses besoins ailleurs à la maison, ce qui ne serait pas pour vous plaire. Alors à quelle fréquence nettoyer la litière de votre chat ? Et comment vous y prendre ? On vous donne nos conseils dans cet article.

Pourquoi est-il important que la litière de mon chat reste propre ?

Maintenir la litière de son chat propre est important pour lui mais aussi pour vous. Forcément, à faire ses besoins, la litière est le terrain parfait pour la prolifération de germes pathogènes quelle que soit leur nature. Garder une litière sale chez soi met en danger votre santé et celle de votre animal. Imaginez que votre chat ait une plaie et que celle-ci entre en contact avec des grains de litière souillés : c’est l’infection assurée !

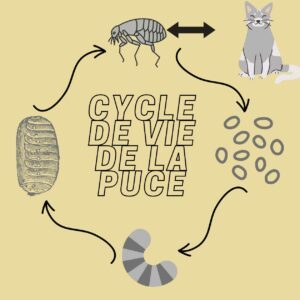

Le nettoyage de la litière est encore une épreuve redoutée dans de nombreux foyers avec une femme enceinte à cause du risque de toxoplasmose. Bien que le risque de transmission de cette maladie soit principalement dû à l’ingestion de viande non suffisamment cuite ou de végétaux souillés, la contamination à cause des selles de son chat est tout à fait possible. En effet, les oocystes de toxoplasme qui sont éliminés dans les selles, deviennent contaminant au bout de 48h après leur élimination. Un ramassage quotidien des déjections de votre chat permet donc d’éviter ce type de contamination, avec des gants si besoin.

Enfin, les odeurs peuvent vite devenir insoutenables pour vous et votre chat qui finira par faire ses besoins ailleurs dans la maison. En cas de malpropreté urinaire et/ou fécale, quand aucune cause médicale ou comportementale n’est mise en évidence, il faut alors se tourner vers la litière et évaluer son niveau d’hygiène. Attention, les exigences en matière de propreté de votre chat sont peut-être plus élevées que les vôtres.

Quand nettoyer la litière de mon chat ?

Votre chat va uriner et faire des selles tous les jours dans sa litière. Il faudra donc quotidiennement retirer du bac à la litière les déjections et les zones souillées par de l’urine à l’aide d’une pelle ou avec des gants. Moins vous enlèverez de grains de litière propres dans le processus et plus longtemps vous pourrez garder votre litière telle quelle.

N’hésitez pas à remettre un peu de substrat dans le bac à litière si vous avez enlevé une quantité importante de granulés ou de cristaux, que votre chat soit toujours confortable pour aller faire ses besoins.

Même si vous nettoyez quotidiennement par ces gestes les toilettes de votre chat, vous n’aurez pas le choix que de prévoir un nettoyage complet à intervalles réguliers pour limiter la propagation de germes (virus, bactéries et parasites) et d’odeur.

A quelle fréquence nettoyer la litière de mon chat ?

C’est la question que tous les propriétaires de chat se posent et elle est légitime. Malheureusement il n’y a pas de réponse toute faite à vous donner car la fréquence de nettoyage de la litière de votre matou va dépendre de plusieurs critères.

Fonction du type de substrat choisit pour la litière

Toutes les litières n’ont pas la même capacité d’absorption des urines et des odeurs. Selon le type de substrat que vous avez choisi pour mettre dans le bac à litière de votre chat, cela va influer sur la fréquence de vos nettoyages. En effet, si vous utilisez :

- De la litière minérale simple il faudra nettoyer et changer intégralement la litière de votre chat toutes les semaines.

- Alors que si vous utilisez de la litière agglomérante et/ou végétale, cela pourra être fait tous les 15 jours voire 3 semaines.

- Enfin, l’utilisation d’une litière de silice, permet un nettoyage approfondi de la litière toutes les 3 à 4 semaines seulement. En effet, les litières de silice sont celles qui ont un taux d’absorption le plus élevé.

L’avantage des litières agglomérantes c’est que les zones souillées dans la litière sont bien délimitées et peuvent être retirées facilement avec une pelle, sans enlever et gâcher de litière propre.

Fonction du nombre de chats qui utilisent la litière

Cela paraît évident, mais plus vous avez de chats qui vont faire leurs besoins dans la litière et plus elle sera souillée rapidement. Il faudra donc adapter votre fréquence de nettoyage au nombre de chats qui vivent chez vous et utilisent la litière !

Remarque : Il est recommandé d’avoir dans son logement autant de litières que l’on a de chat plus 1. C’est à dire que si vous avez deux chats, il faudrait normalement avoir trois litières. Cette recommandation a pour but d’éviter les compétitions pour l’accès à cette ressource qu’est la litière et donc les problèmes de cystites et/ou de malpropreté urinaire. Mais ce n’est pas pour ça que chaque chat ira dans une litière et une seule.

De même, il va falloir vous adapter aux problèmes de santé que peut avoir votre animal. Effectivement, certaines maladies comme l’insuffisance rénale chronique ou le diabète favorisent la prise de boisson et les chats malades font énormément pipi. Les litières de ces chats seront donc à nettoyer plus fréquemment. Idem si votre animal a un épisode de diarrhée.

Fonction du type de bac à litière

Achetez bien un bac à litière qui soit dans une matière facile à nettoyer et qui au besoin est totalement démontable, afin de bien pouvoir laver tous les recoins et interstices. Petite remarque : si vous avez un très vieux bac à litière en plastique très abimé, dites-vous bien que toutes les aspérités à sa surface sont autant de point d’ancrage pour que les saletés s’accrochent ainsi que les bactéries. Un très vieux bac sera donc à nettoyer plus souvent et avec plus de vigueur qu’un bac à litière tout neuf.

Si vous avez un bac à litière fermé, pensez bien à nettoyer aussi l’intérieur du couvercle qui peut être sali par des projections. Les bacs fermés ont tendance à retenir les odeurs à l’intérieur, qui peuvent bien s’imprégner dans le plastique. La fréquence de nettoyage de ces maisons de toilettes doit être plus important que pour un simple bac à litière.

Où jetez la litière ?

Quand vous retirez les selles de votre chat de sa litière, vous pouvez tout simplement les jeter dans la cuvette de vos WC. Si pleins de grains de litières minérales sont collés dessus, il sera peut-être mieux de jeter les déjections de votre chat à la poubelle.

La destination de la litière souillée de votre animal va dépendre de sa composition. Lisez bien les instructions indiquées sur l’emballage de votre litière pour chat afin de ne pas faire de bêtises. En règle générale, les litières minérales (argiles et silices) se jettent à la poubelle avec les déchets ménagers non recyclables. Les litières végétales, si elles sont 100% naturelles et compostables peuvent se jeter les WC ou bien être mis dans votre compost. Un bon geste pour la planète et limiter votre impact et celui de votre chat sur l’environnement.

Attention cependant si vous souhaitez jeter la litière de votre chat dans votre compost car les kystes de toxoplasme peuvent survivre plusieurs mois dans l’environnement. Il faudra donc éviter d’utiliser le compost pour vos potagers et bien utiliser des gants pour le manipuler.

Nettoyage complet du bac à litière : les bonnes pratiques

Voilà le moment de nettoyer à fond le bac à litière de votre chat.

- Avant de vous atteler à la tâche, munissez-vous de gants et éventuellement d’un masque si la litière que vous utilisez fait beaucoup de poussière.

- Videz l’ensemble du substrat dans la poubelle ou dans les WC.

- Rincer le bac puis le nettoyer à l’eau chaude savonneuse pour bien éliminer tous les résidus.

- Puis le désinfecter avec un produit efficace tel que l’eau de javel, qui a l’avantage d’être une odeur appréciée par nos félins. Vous pouvez tout à fait utiliser d’autres produits ménagers désinfectants tant que l’odeur dégagée n’est pas trop parfumée au risque d’entraîner des troubles respiratoires chez votre chat (rhinite ou crise d’asthme) ou bien ne le rebute pas. Si votre chat refuse de retourner dans sa litière après le nettoyage de celle-ci, posez-vous la question de savoir si le produit utilisé peut l’incommoder.

- Bien rincer et sécher.

- Remettre une couche de substrat suffisante dans le fond de la litière : au minimum 3 cm, au mieux 5-7 cm d’épaisseur pour le confort de votre chat.

Nettoyage et désinfection des accessoires

Pensez à nettoyer régulièrement la litière de votre chat est un réflexe pour tous les propriétaires. Mais il est facile d’oublier de laver et désinfecter les accessoires que l’on utilise au quotidien pour s’occuper de la litière de son chat. Or, ces accessoires peuvent tout autant servir de nid à microbes s’ils ne sont pas entretenus : pelle à litière, tapis de litière … Nettoyez régulièrement la pelle qui vous sert à ramasser les déjections de votre chat. Le mieux, tous les 2-3 jours ! Si vous avez un tapis antidérapant sous la litière de votre chat, il faut penser à inspecter son état régulièrement et adapter sa fréquence de nettoyage.

Article rédigé par le Dr Tatiana Pradel, Docteur vétérinaire diplômée de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon – Voir tous ses articles